リハビリテーション科

京都博愛会病院リハビリテーション科は、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が、患者様に身体的・精神的に生きがいのある社会生活を送れるように、ひとりひとりの状態に合わせた治療を提供いたします。リハビリ室及び、入院生活の中心となるお部屋でも生活に直結したトレーニングを実施し、退院後の生活がスムーズに行えるように、生活環境や生活スタイルを想定した動作練習を行います。さらに必要に応じて患者様のご自宅へ訪問させて頂き、患者様の運動機能に適応した福祉用具の選定や介助方法などをアドバイスさせて頂きます。各スタッフが知識・技術の研鑽を日々積んでおります。

リハビリテーション科医師紹介

リハビリテーション科部長 冨田 素子(とみた もとこ)

○専門医認定・資格等

日本リハビリテーション医学会認定臨床医・専門医、義肢装具等適合判定医、身体障害者福祉法指定医師

○一言

新型コロナが流行しておりますが、当院では標準予防策を徹底し、外来患者様と入院患者様のリハビリのブースを分け、家屋調査でも事前に体調チェックをするなどの対策を行っております。

可能な限り、退院前家屋評価を積極的に行い、在宅生活に向けての改修や援助のアドバイスを行っております。居宅介護支援事業室、訪問看護ステーションと連携を測り、早期リハビリから家庭復帰・社会復帰までのスムーズな流れを目指しております。

表:冨田素子医師による外来

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 午前 | × | 外来 | × | 外来 | 外来 | × | × |

| 午後 | × | × | × | × | × | 装具外来 | × |

午後は予約診療となっており、身体障害者診断書等の作成を行っています。

外来リハビリ希望の患者様は、冨田素子医師の月・水・木の午前中の受診を受けてください。

(高次脳障害・装具検討など)

リハビリテーション科職員在籍数(令和7年4月現在)

| リハビリテーション専門医 | 2名 |

| 理学療法士(PT) | 26名 |

| 作業療法士(OT) | 14名 |

| 言語聴覚士(ST) | 5名 |

| 診療助手 | 2名 |

施設基準

- 脳血管疾患等リハビリテーション料 I

- 運動器リハビリテーション料 I

- 呼吸器リハビリテーション料 I

- がん患者リハビリテーション料 I

治療・機器の紹介

レッドコード

天井から吊るした赤いひもを使ってさまざまな動きを作り出し、一人では出来ないような、より効果的な運動を手助けするトレーニングツールです。このレッドコードを用いてリハビリを行う事ことで安全で効果的なトレーニングを行うことができます。

画像:インターリハ株式会社 提供

体組成計(InBody , TANITA)

体の水分や筋肉など高精度で分析が出来る体組成計です。仰臥位、座位、立位など患者さまの状況に合わせた測定が行え、入院時から全身の栄養状態、筋肉量の変化を確認しながら、在宅復帰に向けたリハビリテーションを進めています。

画像:株式会社インボディ・ジャパン 提供

画像:株式会社タニタ 提供

インテレクト ネオ

画像:インターリハ株式会社 提供

25種類以上の電気刺激が可能で、超音波も使える機械です。様々な刺激や運動を組み合わせることで、効果的なリハビリを行うことが出来ます。

超音波治療器

超音波療法は、超音波の機械的振動を照射する治療法です。超音波の振動によって血流の改善・増大、疼痛の緩和、組織の伸展性の向上に効果が期待できます。

また当院の機器は、超音波治療と電気治療とのハイブリッドなアプローチも可能です。

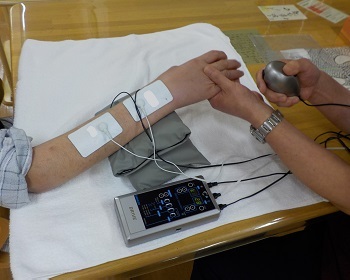

IVES(アイビス)・DRIVE(ドライブ)

画像:オージー技研株式会社 提供

画像:株式会社デンケン 提供

運動麻痺や筋力低下などで動きにくくなった手・足の運動を電気刺激によってサポートします。電気刺激をしながら運動することでより効果的なリハビリテーションを実現します。

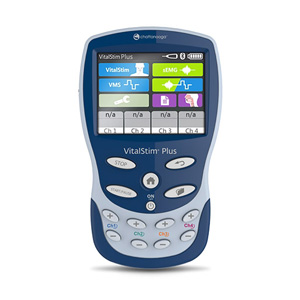

バイタルスティムプラス

画像:インターリハ株式会社 提供

バイタルスティムプラスは、電気刺激と表面筋電位(sEMG)バイオフィードバックが同時に行うことができ、軽度~重度の嚥下障害を呈している患者様に提供しています。舌骨上筋群や舌骨下筋群などに電極を貼り、電気刺激により筋の収縮を促しながら、必要に応じて唾液嚥下・水分嚥下・嚥下おでこ体操などの練習と組み合わせながら患者様のレベルに合わせて様々な設定で行っています。

重心動揺計

画像:アニマ株式会社 提供

重心動揺検査、起立姿勢に現れる体重心の揺らぎを測り、そのパターンやデータから、平衡機能を評価するものです。

めまいやふらつきといった平衡機能障害を訴えている方の揺れの特徴から障害部位の推定や傾向が分かり、リハビリテーションの治療プログラムに活用いたします。

onpar

画像:株式会社日本メディックス 提供

温熱治療効果を高める、超音波発生システムを装備した、過流浴装置のオンパーです。温熱効果とマッサージ効果による末梢循環の改善や筋肉のリラクゼーション、疼痛軽減目的に行います。温熱効果をしながら関節可動域運動をすることで、柔軟性の向上が期待できます。

理学療法 Physical Therapy

理学療法とは、患者様の状態に合わせて、「運動療法」「物理療法」「装具療法」を実施していき、基本的な動作(起きる・座る・立ち上がる・歩くなど)の練習を理学療法士が行います。

患者様とゆっくり向き合い、お一人お一人に適した治療を施行し、機能・能力回復を目指せるようサポートをしていきます。リハビリ室の運動のみでなく、病室や屋外での練習も行い、早期から運動を行っていくことで離床を促し、移動動作の確立を目指します。

リハビリテーション室

画像:パシフィックサプライ株式会社提供

作業療法 Occupational Therapy

作業療法では日常生活動作や家事・仕事・遊び・学習など「作業」を通して治療・指導を行い、患者様と共にその人らしい生活の獲得を目指します。

日常生活の中で実際に困っている場面を想定し、リハビリテーション室の練習だけでなく病棟や自宅でもできるだけ自分で行えるようサポートさせていただきます。

お一人お一人に応じた日常生活動作練習

食事をはじめ着替え、トイレ、入浴等の練習、指導を行います。また訓練室にて運動・認知機能に対し具体的作業を取り入れた訓練を行います。さらに看護師、介護職員とも連携し、入院期間の生活の場でもある病棟や病室での練習、くわえて自主トレーニングなどの指導を行います。

生活を見据えた家事動作、職業復帰練習

実際の場面を想定して料理、洗濯、掃除の練習や、職業復帰に必要な書字やパソコン操作等、あるいは趣味活動等の練習を行います。

リハビリテーション室でも病棟や自宅に合わせて・・・

ちょっとした工夫で日常生活の問題が解決できる事もあります。

身の回りのことを手助けするため、個別ケースに合わせ様々な福祉用具を提案しています。

言語聴覚療法 Speech and language Therapy

言語聴覚療法では脳血管障害の後遺症・神経筋疾患・廃用の進行が原因で失語症、構音障害、摂食・嚥下障害、高次脳機能障害を生じた患者様に対して評価を行い、一人一人の状態に合わせた練習を実施しています。言語聴覚療法室はリハビリ室内に2室完備し、個別練習を実施しています。

失語症

脳血管障害によって脳の言語機能の中枢が損傷されることにより、「聴く・話す・読む・書く」全ての言語機能が障害された状態です。

このような患者様に対しては、検査を通じて評価・練習を行い一人一人の患者様に適した言葉の回復を図ります。

聴理解練習

呼称練習

音読練習

書字練習

運動障害性構音障害

発声発語に関わる神経や筋肉の病変によって起こる、呂律の回らない話し方・話の速度の異常・不自然な抑揚の話し方等が特徴です。

このような患者様に対しては明瞭な発話が出来るように、口腔器官の運動・構音練習を行います。

発声発語器官の練習

ブローイング練習

摂食・嚥下障害

脳血管障害・神経筋疾患・加齢などの影響で口唇、舌、顎、のどなどの筋肉の運動や感覚の低下により食べ物がうまく食べられない状態を摂食・嚥下障害といいます。

このような患者様に対しては嚥下機能を評価し間接嚥下練習・直接嚥下練習を行います。必要な患者様には医師の指示・指導の下、VF検査(飲み込みの検査)を行っており、最適な食形態・姿勢を評価し、安全に食事を楽しめるように練習を行っています。

VF検査

検査器具

VF検査食

高次脳機能障害

脳血管障害・頭部外傷などが原因で物事を覚えられない・注意力の低下・日常の動作が上手く出来ない・常識に沿った行動が出来ないなどの様々な障害のことをまとめて高次脳機能障害といいます。

これらの障害に対して検査を行って評価し、障害そのものを改善する練習や障害を代償する練習を行い、家族様が患者様をサポートできるような指導も行います。また職業復帰に対する評価及び支援も積極的に行っています。

検査道具

高次脳機能練習

パソコンの練習

回復期リハビリテーション病棟

回復期とは、病気やけがの状態が安定し、機能回復や能力改善のためリハビリを積極的に行える時期です。

「回復期リハビリテーション病棟」では、リハビリテーション専門の病棟としてこの期間に集中的にリハビリ行い、日常生活動作の向上・在宅復帰・社会復帰を目指します。

当院回復期リハビリテーションの特徴

365日切れ目のないリハビリ提供

土曜・日曜・祝日も含めた365日のリハビリテーション実施を提供しています。リハビリテーションとは一般的に、発症してから出来るだけ早い時期に集中的に行うことが効果的だとされています。365日切れ目のないリハビリテーションを提供することにより、早期回復・在宅復帰を目指した体制を整えています。

病棟での生活リハビリテーション

入院時から病棟で生活動作を行うことで、在宅・社会復帰の練習になります。病棟看護師・介護職員と共に協力し、リハビリの時間以外にも、リハビリ要素を含めた生活を患者様一人一人に対してサポートしています。

●モーニングケア・イブニングケア

起床時から就寝時までの、整容(洗顔や歯磨き)や排泄・食事・服薬、バイタルチェックなどの身の回りの介助を行います。入院中も患者様の生活リズムを崩さずに、自宅での生活に近づけていきます。

●病棟レクリエーション

運動の習慣化や気分転換、退院後の生活(通所サービス)に向けての集団活動の機会として、病棟でのレクリエーションを行っています。

(コロナ禍にて中止としていた季節のレクリエーション活動は、今後再開予定としています)

健康体操

カラオケ大会

クリスマス会

クリスマス会

(リハビリスタッフによる演奏)

●病棟リハビリ

リハビリ以外の時間にも看護師の付き添いの下、病棟内の歩行練習や着替えの練習を行っています。

院内チームアプローチ

当院では、医師・看護師・介護士・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・社会福祉士・医療ソーシャルワーカー・薬剤師・管理栄養士等が協力し、カンファレンスを毎週実施しています。さまざまな職種間で話し合いを行い、一人一人の患者様に適したリハビリテーション・在宅復帰に向けたサポートを検討しています。

退院後も安心して過ごせるよう、家屋訪問や、介護保険の手続き、介護用品・介護サービスのアドバイス等も行っています。

リハビリテーション病棟実績 (2024年4月~2025年4月)

平均リハビリ提供時間

「入院から退院に至るまでの間にどれだけ日常生活動作が改善したか」と、「在院日数が何日か」という点に着目、これらを規定の計算式に入れることで算出されます。リハビリテーションの質の評価に用いられます。

当院は、最もランクの高い施設基準「回復期リハビリテーション病棟入院料1」を取得しています。(実績指数40以上で算定可能)

家屋訪問・外出練習

家屋訪問

在宅復帰に向けて、積極的に自宅への退院前訪問を行っています。その際に自宅での動作の確認、住宅改修や福祉用具の提案を行い、安全に自宅に帰れるように支援させていただきます。

外出練習

退院前に、必要性のある方はバス・電車の練習や、近隣の商業施設への外出練習などを行っています。

訪問リハビリテーション

利用者様が可能な限り在宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう支援させて頂きます。

また、介護者の介護量軽減という点を目的に、機能訓練や安全に行える動作指導・環境調整など、生活に寄り添ったリハビリテーションを提供させて頂きます。

訪問スタッフの人数

| 常勤 | 非常勤 | 合計 | |

|---|---|---|---|

| 医師 | 2名 | 0名 | 2名 |

| 理学療法士 | 6名 | 0名 | 6名 |

| 作業療法士 | 0名 | 1名 | 1名 |

| 言語聴覚士 | 0名 | 1名 | 1名 |

| 受付事務 | 1名 | 0名 | 1名 |

認定訪問療法士:理学療法士 2名

訪問リハビリについて

| サービス地域: | 上京区 北 区 左京区 (一部除外地域あり) |

| 適応保険: | 介護保険 |

| 利用料: | 介護保険制度給付によって1~3割負担 |

訪問リハビリ開始までの流れ

お問い合わせ

京都博愛会病院 リハビリテーション科 訪問リハビリテーション

電話番号 075-781-1131(内線261まで)

FAX番号 075-781-7006

自動車運転評価

自動車運転再開に対するプログラム

その人らしい生活を獲得するため、脳卒中・脳外傷後の患者様へ自動車運転再開に対してのプログラムを宝池自動車教習所と共に取り組んでおります。

近年、障害者の社会参加や生活の質の向上に向けた取り組みや促進が求められる中、復職や外出時の移動手段として、また、趣味や生き甲斐としても自動車運転の再開を希望される方が増加しています。そこで、脳卒中・脳外傷後の患者様への自動車運転再開に関して宝池自動車教習所と連携し、実技での運転技能や適性の評価を行っています。

※当院運転再開プログラムを開始するにあたり、外来リハビリテーション科を受診して頂く必要があります。

病院内評価

実際に教習所に行く前に担当の作業療法士が検査を行います。

教習所講習内容

1時限目 机上講習

夜間視力、動体視力、注意機能を測ります。

2・3時限目 実車講習(構内・路上)

教習所の教官が同乗し、実際に運転して頂きます。担当の作業療法士も後部座席に同乗します。

※ホームページ内の外来診療担当表より、リハビリ科 冨田(素)医師の診察日をご確認の上、受診をお願い致します。

※評価には時間を有します。外来でのリハビリで作業療法士が評価を行いますが、評価期間として通常2ヶ月~3ヶ月程、週に1-2回リハビリに来て頂き評価いたします。(一般的な外来運転評価の流れ)

その後、教習所との日程調整を行い実技での運転評価となります。ご了承ください。

※教習所での運転評価は、基本的に発症より6ヶ月以降としております。

※電話だけでの自動車運転再開の可否判断は行っておりません。お手数ですが、必ず受診下さいますようお願い致します。

※運転再開を必ずお約束するものではございません。場合によっては最寄りの警察署へ免許返還をお勧めする場合もございます。ご了承ください。

※教習所での運転講習を受講された方を対象に1ヶ月・3ヶ月・半年・1年・2年後に定期的なアンケート調査を行っております。これは、運転講習受講後の自動車の利用頻度や、自動車運転における違反・事故等の危険場面がないかを調査し、今後の講習内容の改善に役立てております。何卒、ご協力の程よろしくお願い致します。

その他リハビリテーションに関しますご相談

地域リハビリテーションの相談窓口

- 京都市域リハビリテーション協力病院事業 -

当院は、京都市域リハビリテーション協力病院支援事業から委託を受け、北区・上京区地域の地域リハビリテーション連携協力病院となっており、地域リハビリテーションの普及に努めております。

地域の介護支援専門員や介護職員の方、地域包括支援センターや福祉施設などで働く職員の方々からのリハビリテーションに関するご相談をお受けしております。お困りのことがございましたら下記までご連絡ください。

お問い合わせ

社会福祉法人 京都博愛会 京都博愛会病院 地域連携室

TEL 075-781-1134(直通)

受付時間 9:00~17:00(月曜日~金曜日)

京都府京都市域リハビリテーション協力病院事業

令和6年度 当院活動実績

○ 研修会開催

日時:令和7年2月17日

会場:京都博愛会病院(機能訓練室)とオンライン(ZOOM)のハイブリッド開催

内容:「退院後における装具の役割や活用について

~壊れた時の連絡先、活用できる制度はないの?~」

○リハサービスに関する助言・相談

相談件数:5件

学術活動

学会発表報告

| R2.11.27~12.11 (Web開催) |

第18回日本乳癌学会近畿地方会 特別企画『AYA世代の乳癌~治療中のその症状、 認知機能障害ではないですか?~』 |

小橋 美月(OT) |

| 第14回作業療法ジャーナル 研究助成・研究経過報告 『乳がんサバイバーにおけるがん治療に伴った 認知機能障害の復職に与える影響の検討』 作業療法ジャーナル VOL.54 NO.10 (Sep.) p.1150 |

小橋 美月(OT) | |

| R4.2.27 (Web開催) |

近畿作業療法士会 ~近畿で繋がろう~ 作業療法士による自動車運転支援研修会 |

吉田 武史(OT) |

| R4.2.28 | 京都府作業療法士会 『自動車運転再開に向けた取り組み 教習所との連携事例・システムについて』 |

吉田 武史(OT) |

| R4.10.15~16 | 第20回日本神経理学療法学会学術大会 『回復期右視床梗塞患者に対する脳波BCIシステム iNemsの効果検討』 |

村上 貴士(PT) |

| R5.9.23~24 | 日本老年行動科学会 第25回青森大会 『地域在住高齢者におけるGrit(やり抜く力)の特徴』 ―日本語版Short Grit尺度を用いた高齢者と若年者 の比較検討― |

小橋 美月(OT) |

| 『がんと認知機能障害 気づく、評価する、支援する』中外医学社 認知機能障害の存在による様々な影響 就学・就労の問題P104~108 |

小橋 美月(OT) | |

| R6.7.7 | 京都地域リハビリテーションシンポジウム 2024 『回復期リハビリテーション病棟の地域連携の現状』 |

日沖 義治(OT) |

| R6.9.1~4 | 第 78 回日本体力医学会 『健常者における片脚着地時の衝撃吸収能と 動的バランスとの関係』 |

辻 拓真(PT) |

| R6.12.8 | 第28回京都地域リハビリテーション研究会 『京都における高次脳機能障害者の運転支援を考えよう』 「京都府作業療法士会の運転支援の取り組み」 一般社団法人 京都府作業療法士会自動車運転支援委員会委員長 京都博愛会病院 作業療法士 吉田武史 |

吉田武史(OT) |

| R7.1.16 (Web開催) |

脳卒中相談窓口連携会議・両立支援セミナーシリーズ3 『脳卒中後の自動車運転再開支援』 ~支援者が知っておきたい『支援の道しるべ』~ 「自動車運転支援マップについて」 一般社団法人 京都府作業療法士会自動車運転支援委員会委員長 京都博愛会病院 作業療法士 吉田武史 |

吉田武史(OT) |

| R7.1.25 (Web開催) |

令和6年度京都府高次脳機能障害医療機関関係者等研修会 「京都府における運転再開支援の現状と課題~京都 府作業療法士会と自動車教習所からの報告~」 一般社団法人 京都府作業療法士会自動車運転支援委員会委員長 京都博愛会病院 作業療法士 吉田武史 |

吉田武史(OT) |

リハビリテーション科勉強会報告

| 日程 | 内容 | 講師名 |

|---|---|---|

| H30.6.14 | 『コミュニケーション、 接遇に関して』 |

窓場 勝之(PT) |

| H30.6.21 | 『物理療法再考 ―ケースタディ―』 |

・京都大学院医研究科 人間健康科学系専攻 准教授 青山 朋樹 先生 ・伊藤超短波株式会社 マーケティング技術研究本部 学術部部長 理学療法士 安孫子 幸子 先生 ・メディカル事業部 関東甲信越第2営業所 吉田 大悟 様 |

| H30.8.21 | 『電気刺激介入前に -電気刺激治療の基礎-』 |

・インターリハ株式会社 岩戸 亮太 様 |

| H30.9.3 | 『在宅酸素療法研修会』 | ・帝人在宅医療株式会社 京都営業所 所長代理 加藤 千尋 様 |

| H30.10.2 | 『電気刺激介入 -インテレクトネオを使用して-』 |

・インターリハ株式会社 岩戸 亮太 様 |

| H31.3.22 | 『電気刺激療法の臨床実践』 | ・西大和リハビテーション病院 畿央大学大学院健康科学研究科 生野 公貴 先生 |

| R5.9.14 | 『TKA、膝関節について』 | ・京都大学医学部付属病院 整形外科 講師 栗山 新一 先生 |